Blog

Wodurch hebt sich eigentlich ein packender Krimi von allen anderen, gut recherchierten, bruchfreien, makellos konstruierten, aber absehbaren Konkurrenten ab?

weiter ...Diesen Bestsellern, die mit einem Strom von aktuellen Themen und raffinierten Wendungen die Story am Laufen halten und uns weiterlesen lassen, weil wir wissen wollen, wer es nun tat. Die beim Umblättern gleich auch noch einen Bildungsauftrag erfüllen und Insidertipps über die französische Küche etwa oder Fachwissen zum Permafrost zum besten geben. Die so konstruiert sind, wie Bestseller konstruiert sein müssen. Das ist nicht nichts. Fesseln jedoch, über dieses Whodunit und den malerischen Hintergrund hinaus, tun sie (mich) nicht.

Bei Monika Geier ist das anders. Sie weiss, wie man Krimis schreibt. Sie geht mit grosser Sorgfalt vor und richtet ihre Aufmerksamkeit auch auf die alltäglichen Dinge, auf diese Details, die gerne übersehen werden. Diese kleinen Gesten, die aus ihren literarischen Figuren Identifikationsfiguren machen, diesen Sinn für Räume und Atmosphäre, der Orte zu Filmszenen erweckt. Monika Geier hat ein Sensorium für alles Menschliche und sie lässt uns vergnüglich daran teilhaben. Im Grunde genommen zeigt sie auf, dass tief in uns allen eine schräge Person verborgen ist. Wir brauchen uns nur zuzuhören und uns über uns selber zu amüsieren. Das hat etwas Versöhnliches. Eigentlich nicht das, was ein Krimi normalerweise an Gefühlen hervorruft. Ihre Krimis tun das.

Die Baupläne von Geiers Romanen sind durchdacht, das Resultat stabil. Sie beachtet die Bauregeln, bezieht die Umgebung mit ein und verliert nie die Sicht aufs Ganze. Sie plant Details in den Innenausbau, hat das Gefühl für Mass und Proportion und eine gehörige Portion Spielwitz beim Bespielen der Räume. Vielleicht kann sie das, weil Schreiben eine unter anderen Tätigkeiten ist, mit denen sie den Lebensunterhalt ihrer Familie finanziert. Könnte es sein, dass die Freiheit im Schreiben so grösser wird, weil sie Vergleiche anstellen kann, von Erfahrungen ganz praktischer Art profitiert und diese neu interpretiert. Jeder Dialog sitzt, jeder Witz trifft den Kern der Sache. Sie kann Pointe. Sie braucht die Story nicht mit Infotainment aufzublähen. Sie lässt ihre Figuren reden und handeln und zeigt, worum es geht. Wahrscheinlich ist sie ein Naturtalent. Aber eines mit Ausdauer und Selbstreflexion.

Wenn ich eines ihrer Roman-Gebäude betrete, weiss ich nie, auf welcher Etage, aus welcher Nische sie zum Schluss das Kästchen mit dem grossen Geheimnis kramt. Ich lasse mich durch die Räume führen, nehme die Atmosphäre war, die Gerüche und Geräusche, den Lichteinfall. Ich blicke aus den Fenstern, sehe die Umgebung und stelle fest, die Autorin hat sogar an die Gartengestaltung gedacht. Und die Kühlschränke sind auch gefüllt. Aber nicht mit irgendwas, das zeitgeistig oder gegoogelt etwas hergibt. Da steht das, was da stehen muss. Weil es zu den Bewohner:innen passt.

Bei ihrem jüngsten Krimi, Antoniusfeuer, erschienen bei Ariadne, taucht sie tief ins Kirchenrecht ein. Sie knöpft sich den Satan vor und konstruiert einen spannenden Plot mit den gewohnt schrägen Figuren. Alte, Mittelalte und Junge. Alle mit Macken und Begabungen. Keine:r wird vorgeführt, doch auch niemand in Watte gepackt. In der Pole Position natürlich Bettina Boll, die alleinerziehende Teilzeitkriminalkommissarin aus der Pfalz. Am Anfang von Antoniusfeuer steht der Tod des Asylbewerbers Al Afghani. Am Anfang sieht das nach Rassismus aus. Am Anfang. Und am Ende sieht es nach ganz viel anderem aus. Und gäbe es da nicht Elle, die mutige, verschrobene und äusserst lebenspraktische Esoterikerin, dann sähe es nochmals ganz anders aus.

Dazwischen liegen kaputte Beziehungen, solche die einiges auszuhalten haben, unheimliche Nachbarn, vom richtigen Glauben Überzeugte und Pubertierende, die ihr Leben durchziehen. Oder es zumindest versuchen…

Monika Geier braucht keine Vergleiche zu anderen Bestsellerautor:innen. Sie kann sich jedes noch so heikle und angesagte Thema vorknöpfen, am Ende kommt immer ein Geier-Konstrukt raus. Todernst und hochvergnüglich sind sie allesamt.

Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

Kapitel eins beginnt mit Tilu dem Schriftsteller, Kapitel zwei mit Samsher Singh, dem Leiter des Polizeireviers, in Kapitel drei wird der Zuhälter Rambo Maity eingeführt und im vierten erfahren wir durch Lalees Mund so einiges über Mohayama, beide Sexarbeiterinnen. Und das sind noch nicht alle.

weiter ...Ich bin erst auf Seite 20 und bereits mitten im Kosmos von Shonagachi, Südostasiens grösstem Rotlichtviertel. Nach jedem weiteren Kapitel frage ich mich, ob ich mir noch eines dieser Häppchen gönnen soll. Oder ob ich mich dann um das Vergnügen bringe, zu geniessen, bevor die Sättigung mich träge macht.

Die Welt, die Rijula Das evoziert, ist prall gefüllt mit Leben, gutem und abgrundtief bösem, zärtlichem und gewalttätigem. Es stinkt erbärmlich darin und duftet verführerisch, es dröhnt und säuselt, ist stickig schwül und macht einen frösteln. Und doch sind da diese ewigen Momente. Diese jahrhundertealten immer gleichen Geschichten von Liebe und Loyalität, Unterdrückung und Befreiung. Wo ein beinahe ewiger Hauch die Zeit durchstreift, Luftspiegelungen von Orten des Glücks heranträgt, Orten, die aus dem Elend entstehen, weil genau dort die raren Glücksmomente so unglaublich flirren.

Irgendwann funktioniert das mit dem häppchenweisen Lesen nicht mehr. Der Appetit ist stärker. Der Mord ist zwar schon auf den ersten Seiten geschehen, doch wird immer deutlicher, dass jede Person, die etwas darüber weiss, in Gefahr ist. Lalee ist eine davon. Denn in Die Frauen von Shonagachi ist manches Leben nur solange von Wert, wie es widerstandslos Profit abwirft. Lalee lebt ein solches Leben. Als Prostituierte im Blauen Lotus, einem Bordell in Shonagachi, ist das Überleben ein täglicher Hochseilakt. Sie ist eine unter geschätzten 20 Mio. Sexarbeiter*innen – davon drei Viertel durch Menschenhandel zwangsrekrutiert – die dort ihren Beruf ausüben. Sie wird ihre eigene Geschichte nur uns Leser*innen anvertrauen. Allen anderen erzählt sie immer wieder eine andere. Und jede davon ist ebenso wahr und brutal, wie ihre eigene.

Rijula Das traut den Leser*innen einiges zu. Sie erzählt in vergnüglichem Stil vom gefährlichen Kampf der Sexarbeiter*innen auf ein menschenwürdiges Leben. Else Laudan, ihre deutsche Verlegerin bei Ariadne, die das Buch aus dem Englischen übersetzte, belässt viele Begriffe in Bangla, der Hauptsprache Bengalens und fügt ein Glossar zur Erläuterung an. Dem Lesefluss tut dies keinen Abbruch, denn vieles lässt sich erahnen.

Die Autorin zaubert Bilder herbei, evoziert Gefühle, lässt feine Bettwäsche in unseren Händen knistern und seidene Saris die Haut kitzeln. Treibt den Dampf von Fettgebackenem durch unsere Stuben und den Zigarettenrauch der wartenden Sexarbeiterinnen vor dem Bordell gleich hinterher. Sie erschafft mit ihren Dialogen lebendige Charaktere, versteht es, mittels Gesagtem oder nicht Gesagtem die Dynamik von Beziehungen zu verschieben und uns Lesende dabei köstlich zu unterhalten.

Ja, da sind diese Bösen. Die wirklich Bösen. Und daneben alle Anderen mit ihren guten und schlechten Seiten, die manipulieren, weg schauen oder gar nicht erst hin. Ausser der schmächtige Tilu, bedeutungsloser Autor erotischer Romänchen, wie er etwas mitleidig in die Geschichte eingeführt wird. Er ist der Antiheld im ganzen wirren Macht- Ohnmachtsgefüge, aus dem ein Entrinnen schier unmöglich scheint. Ausgerechnet er wird zum Rettungsanker, ausgerechnet er wird uns zeigen, was wahre Liebe ist.

Das letzte Drittel des Romans hat das Potential, Tageszeiten, Arbeitgeberinnen und den ganzen Rest an Terminen zum Teufel zu wünschen und einfach weiterzulesen. Himmel, lass sie es schaffen. Lass sie es gelingen.

Und dann ist die Geschichte eigentlich zu Ende. Doch Rijula Das schiebt noch ein kleines Kapitel mit der Überschrift Einige Zeit davor…hinterher. Mit scherzenden Frauen, die rauchend vor dem Bordell auf Freier warten und von der Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben reden. Nicht alle werden den nächsten Tag überleben. Wir Lesenden wissen das. Deshalb glauben wir, dass sich solche Hoffnungen nie erfüllen werden. Doch was wissen wir eigentlich. Könnte es nicht sein, dass sich die Hoffnungen auf die grossen, gesellschaftlichen Veränderungen einfach noch nicht erfüllen.

Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

Und was, wenn der Beweis von Jesu Existenz in einer Schatulle in einem französischen Chateau auf seine Entdeckung wartet?

weiter ...Der englische Originaltitel von Denise Minas jüngstem Noir Fester Glaube heisst Confidence. Vertrauen. Was wäre fester Glaube schon ohne Vertrauen? Diese beiden eng verknüpften Begriffe unterfüttern die atemlose Suche der True-crime-Podcasterin Anna McDonald und ihres Kollegen Fin Cohen nach der verschwundenen YouTuberin Lisa Lee, die schliesslich zur Jagd nach einem wertvollen religiösen Artefakt wird.

Lisa Lee steigt in verlassene Häuser ein – Urban Exploring nennt sich das – und stellt die Filme in Echtzeit auf YouTube. Dass sie dabei in einem französischen Château auf eine begehrte religiöse Schatulle stösst, die aus der Zeit von Jesu Kreuzigung stammen soll, ist ein sehr dummer und lebensgefährlicher Zufall. Die Jagd auf sie und diese Schatulle beginnt, denn die soll den Beweis für Jesu Existenz enthalten. Anna und ihr Kollege Fin stossen auf Lisas Verschwinden und machen sich ebenfalls auf die Suche nach ihr. Ihr Trip führt sie durch Europa und endet schliesslich in Paris an einer Kunstauktion, an der die Schatulle versteigert wird. Über zehn atemlose Seiten hinweg werden wir Zeuginnen einer Auktion, an der sich die Bietenden an Eleganz und Habgier gegenseitig selber unerbittlich überbieten.

Denise Mina beginnt ihre Story mit den alltäglichen Katastrophen von Anna und Fin, die über Patchworkbeziehungen miteinander verhängt sind, schneidet Annas Vergangenheit an, die sie ihren beiden Teenagertöchtern lieber ersparen würde und lässt die beiden schliesslich in diese halsbrecherische Geschichte schlittern. Dabei hält sie uns am Gängelband mit dem was den Plot eines Noir spannend macht: Wer erzählt welchen Teil der Wahrheit und warum.

Die Story zieht einen Rattenschwanz an Geschichte und Geschichten hinter sich her. Sie wühlt in der Vergangenheit hinter dem Eisernen Vorhang, flicht mysteriöse Priester und andere Kriminelle in die Jagd nach Geld und Macht in die Handlung ein und lässt im Hintergrund eine äusserst mächtige und skrupellose Amerikanerin die Fäden ziehen. Und dann ist da noch dieser südafrikanische Drogenschmuggler Bram Van Wyk. Er hat etwas von einem abgewrackten Rockstar und bringt zweifelhaften 80iger-Glam à la Miami Vice und einiges an Tempo in die Geschichte.

Denis Mina erzählt spannend, leicht und mit einem Mass an Ironie, die die Story erträglich macht aber nichts verballhornt. Überhaupt. Denise Mina muss eine genaue Beobachterin sein und sie beherrscht ein beachtliches sprachliches Instrumentarium, dies literarisch umzusetzen. Ihre Figuren bewegen sich lebendig durch die Story. Man nimmt ihnen ihre Sprache, ihre Gesten, ihr Verhalten ab und unterhält sich dabei köstlich.

Der Showdown schliesslich hat sich gewaschen, ist schauerlich und abgespact zugleich und zum Schluss stellt sich Anna doch noch der drängendsten Frage ihrer Tochter zu ihrer verdrängten Vergangenheit. Ja und auch unsere drängendste Frage zum Schluss, nämlich die, was die mysteriöse Schatulle nun tatsächlich enthält, wird beantwortet. Und die Antwort ist etwa so simpel, wie die nach dem Sinn des Lebens im Kultbuch Per Anhalter durch die Galaxis: Nämlich eine Banalität mit Wert.

Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

«Populäre Kunst, die aufklärt, bildet und sich mit Charisma und gutem Erzählen gegen Unterdrückung und Unsichtbarmachung wehrt – das ist zu 100% genau meine Baustelle.»

weiter ...Das sagt Else Laudan 2019 in einem Interview im Fachbuchjournal. Sie ist Herausgeberin der Ariadne-Reihe, einem feministischen Kulturprojekt beim Argumentverlag, das seit 1988 Politkrimis und Noirs verlegt.

Schon bequem, das. Sich einfach auf den Ariadne-Verlag verlassen können. Natürlich sind Sprache, Plot und Setting der Krimis immer noch Geschmackssache und die Auseinandersetzung mit dem Inhalt ist nicht immer bequem. Doch allesamt sind sie ein Garant für literarische Qualität. Ein knappes Drittel der Krimiliteratur im Wyborada-Archiv wurde in der Ariadne-Reihe herausgegeben. Fragt sich, welcher andere Verlag den Mut gehabt hätte, feministische Krimikultur ins Programm aufzunehmen, oder ob viele gar nie geschrieben worden wären, weil die Autorinnen von vornherein dachten, sie kämen nirgends unter.

Mag sein, dass das marxistisch-feministische Programm des Argument-Verlags der Ariadne-Reihe im Literaturbetrieb zu mehr Gewicht verholfen hat. Anhängsel war sie jedoch nie. Und diese gut dreissig Jahre, die Ariadne nun auf dem Buckel hat, haben sich gelohnt. Der Verlag und seine Krimikultur werden ernst genommen.

Ich lese Krimis seit meiner Jugend. In den Siebzigern las ich sämtliche Detektivgeschichten aus der Dorfschulbibliothek. Dann entdeckte ich Glauser. 1988, als Ariadne gegründet wurde, war ich wahrscheinlich bei Ambler, Chandler, Hammett und Macdonald angelangt. Und plötzlich tauchte Sara Paretsky auf und in ihrem Fahrwasser Linda Barnes. In deren Krimis waren hartgesottene Privatdetektivinnen am Werk, die ihren Job liebten, Und zwar nicht aus Selbstermächtigung, weil sie aus einer Opferrolle ausbrechen mussten. Nein, sie klärten Verbrechen auf, weil dieser Job ihnen Spass machte. Dass sie dabei dieselben Mittel anwendeten, wie ihre Kollegen, war nicht weiter erstaunlich. Mir Krimileserin blieben als Identifikation bis dahin nur die männlichen Marlows, Spades und Archers, denn Frauen waren entweder nur Beiwerk oder Opfer. So war es ein leichtes, mich auf diese toughen Weiber einzulassen. Mittlerweile ist das Psychogramm der Heldinnen glücklicherweise wesentlich diverser.

Else Laudan nahm das Genre von Anfang an ernst und sah das Potential, das in der Krimiliteratur steckt. Für sie machen diese Autorinnen die Welt besser und beackern dafür superkreativ das klügste, beweglichste und zugleich niedrigschwelligste Genre – Krimis zeigen ihrer Ansicht nach die Bruchstellen und für sie steckt die ganze Welt in diesen Romanen und alle können sie mit Lust lesen – für so ein Projekt ist ihr keine Hürde zu hoch (nachzulesen auf buchmarkt.de).

Komplexe politische und gesellschaftliche Themen lassen sich über diesen Unterhaltungskanal einfach transportieren. Sie bleiben nicht auf theoretische Diskurse beschränkt, sondern werden eins zu eins über eine brutale, dramatische, ungerechte oder wie auch immer geartete Wirklichkeit beschrieben.

Else Laudan hat mit der Ariadne-Reihe den Anspruch, intelligente, gut gemachte feministische Krimiliteratur zu verlegen. Der Fokus liegt dabei immer auf politischen und sozialkritischen Themen. Literatur von unten, von Frauen geschrieben, weil den Frauen bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein – und auch heute noch – die Erzählstimme verweigert wurde.

Wer nicht nur Spannung und das Whodunit im Krimigenre sucht, sondern auch gesellschaftskritische Themen und deren unerwartete Zusammenhänge in intelligenten Plots verpackt lesen will, der bietet Ariadne den richtigen Stoff. Das Genre boomt, und für Else Laudan ist noch lange nicht Schluss. Die Krisen der Gegenwart verlangen eine neue Sicht auf die Entwicklungen. Intelligente Krimikultur kann das bieten. Und erst noch barrierefrei, wie sie sagt.

Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

Kennen Sie das? Sie lesen gerade dieses Buch, vielleicht ist es Zufall, vielleicht interessiert Sie die Thematik oder Sie brauchen einfach Lesefutter. Sie sind mittendrin und dann fliegt Ihnen der Plot, den sie gerade lesen, aus dem News-Ticker eines Nachrichtenportals um die Ohren.

weiter ...Am Morgen des 27. Juni 2023 wird der 17 jährige Nahel bei einer Verkehrskontrolle im Pariser Vorort Nanterre von einem Streifenpolizisten erschossen. Die Begründung, dass der Polizist in Notwehr gehandelt habe, erweist sich als haltlos. Das zeigt das Video einer Passantin. Darauf folgen tagelange Krawalle.

Ich lese zur selben Zeit den Krimi «Einschlägig bekannt» der französischen Autorin Dominique Manotti, erschienen 2011 im Ariadneverlag. Dem Krimi liegen die Unruhen von 2005 zugrunde. Eingewoben sind tatsächliche Ereignissen, die sich zwischen 2002 und 2005 innerhalb des französischen Polizeiapparats abgespielt haben.

Zum Beispiel diese Passage: Ein Team der BAC (Brigade anti-criminalité) kehrt von einem Einsatz ins Kommissariat einer Pariser Banlieue zurück. Sie haben zwei Jugendliche unter fingierten Beschuldigungen festgenommen. Paturel, der äusserst korrupte und zynische King der Bacmen scheint sehr mit sich zufrieden.

«‹Zweimal Beamtenbeleidigung, die Bacmen retten die Kommissariatsstatistik mal wieder im Alleingang. Wenn ihr uns nicht hättet, faule Bande…› Bis der Wachhabende, der sich über den vor einer Wand zusammengesunkenen und erneut kotzenden Verletzten beugt, zu ihm sagt: ‹King, hast du dir den Jungen mal angesehen? Ist in ziemlich schlechtem Zustand.›»

Auch Ahmed aus dem Krimi wird durch einen Akt der Polizeiwillkür sterben. Allein die Kriminalstatistik zählt.

Die 1942 geborene Historikerin Manotti wurde mit dem Algerienkrieg politisiert, war militante Gewerkschafterin bei der CFDT, dem grössten Gewerkschaftsbund Frankreichs und unterrichtete Geschichte an verschiedenen Gymnasien und Universitäten im Raum Paris. Mit 50 Jahren schrieb sie ihren ersten Krimi. Sie webt gekonnt komplexe Strukturen in ihre Geschichten und verpasst ihren Figuren eine glaubwürdige Biographie. Ihr Stil ist knapp und trocken, eher berichtend als erzählend. Die Charaktere sind in ihren Rollen gefangen. Manchmal verlässt sie das Glück, manchmal nehmen sie irgendwo die falsche Abzweigung. So werden sie zu Teilen eines korrupten Systems, stützen es und manche können sich nicht mehr ohne Kollateralschaden daraus befreien. Das Leben nimmt seinen Gang und die Ausflüchte, Lügen und Begründungen passen sich dem eingeschlagenen Weg an.

«Einschlägig bekannt» handelt unter anderem von Korruption, Rassismus, Immobilienspekulation oder Prostitution. Was Manottis Romane in feministischer Hinsicht interessant macht, ist die Art, den Protagonistinnen eine starke Stimme zu geben, sie ohne Ressentiments oder Verklärung agieren zu lassen. Sie sind nicht besser oder schlechter als ihre Kollegen. Sie behaupten sich innerhalb einer männlichen Hierarchie, wenn nötig auch mit Gewalt. Auch wenn diese Form der Emanzipation die herrschenden Verhältnisse nur zementiert.

Kommissarin Le Muir zum Beispiel kennt sich mit den Spielarten der Macht bestens aus und hat nicht im Sinn, sich aus ihrer Stellung verdrängen zu lassen. Sie ist eine rücksichtslose Manipulatorin. Sie schaut, dass die Kriminalstatistik ihres Kommissariats stimmt, dass der Innenminister wiedergewählt wird, dass die Immobilienhaie ihre Geschäfte abwickeln können. Dabei geht sie über Leichen. Ihre Gegenspielerin Noria Ghozali, Kommissarin beim Nachrichtendienst RG, versucht, diese Machenschaften aufzudecken und dabei halbwegs integer zu bleiben. Doch auch sie weiss sich kreativer Methoden zu bedienen und manipuliert Beweise.

«Einschlägig bekannt» endet ohne Illusionen. Ermittlerin Ghozali kommt der Wahrheit sehr nahe, aber ihr fehlen die Mittel, die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. Realismus statt Happy End. Die Verlierer:innen sind zahlreich. Noria Ghozali gehört allerdings nicht dazu. Sie hat wohl auf ein Happy End gesetzt, aber erwartet hat sie es nicht wirklich.

Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

«Ich bin eine Mörderin / Ich bin keine Mörderin / Acht Kugeln / Eineinhalb Magazine / Eine Mörderin, viele Tode / drei Jahre Jugendknast, / Trauma lebenslänglich / Ich würde es jederzeit wieder tun»

weiter ...In ihrem Roman «Leicht wie Blei», erzählt Lena Elfrath die erschütternde Geschichte eines jahrelangen Kindesmissbrauchs. Nur indem das Opfer schliesslich zur Täterin wird, kann es sich und seine Geschwister erlösen. Erschienen ist der Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht, 2022 in der «Edition W».

Emma, so heisst die Protagonistin, wird mit vier Jahren zum ersten Mal von ihrem Vater sexuell missbraucht. Mit vier Jahren wird Emma vom Kleinkind zur immer verfügbaren Frau. Sie hat die Worte für Vater und Mutter aus ihrem Vokabular getilgt. Sie spricht nur noch vom «Mann» und der «Frau». Sie wird nie erleben, was es heisst, Kind zu sein. Ihre Mutter betäubt sich mit Alkohol und Tabletten. Und eines Tages ist sie ganz weg.

Mit sechzehn erschiesst Emma ihren Vater, als er beginnt, sich mehr und mehr für seine einjährige Tochter zu interessieren. Für Emma gibt es nur diesen einen Ausweg um die kleine Schwester vor demselben Schicksal zu bewahren. Es ist keine Tat im Affekt, denn Emma lädt das leer gefeuerte Magazin der Waffe nach und schiesst weiter. Das Urteil lautet denn auch 300 Tage Jugendhaft.

Der Roman führt uns durch Emmas Haftalltag. Chronologisch erzählt sie aus der Ich-Perspektive vom «Tag 1» bis zum Tag ihrer Entlassung. Während ihrer Gefangenschaft erlebt sie zum ersten Mal so etwas wie Sicherheit. Die Türen hier haben Schlösser, im Gegensatz zu denen zu Hause. Ihr Schutz jedoch ist unvollständig. Die Rückblenden auf das erlebte Martyrium, die sie immer wieder heimsuchen, können auch verschlossene Türen nicht fernhalten. Die erinnerten Passagen lässt Lena Elfrath ihre Protagonistin in der 3. Person erzählen. Die Abspaltung vom «Ich» der Gegenwart zum «Sie» der Vergangenheit ermöglicht es Emma, dass Geschehene in seiner Ungeheuerlichkeit überhaupt erst auszusprechen. «Nacht für Nacht lag Emma wach und wartete darauf, dass der Mann durch die Tür treten und sich zu ihr legen würde. Wenn der Moment gekommen war, liess die Angst von ihr ab. Dann musste Emma sich nur noch darauf konzentrieren, auszuhalten.»

Diese Rückblenden basieren auf tatsächlichen Gesprächen, die Lena Elfrath mit «Emma» führte. Der Rest der Erzählung ist Fiktion. Dass die Rahmenhandlung in der Haftanstalt manchmal etwas konstruiert wirkt, sieht man der Autorin nach. Die Gespräche und Interaktionen unter den Insassinnen könnten als Wege gelesen werden, wie versehrte Frauen sich solidarisieren und gegenseitig stützen. Wie sie gemeinsam Schritte in Richtung Befreiung und Normalität unternehmen.

Der Roman erzählt von der Selbstermächtigung einer jungen Frau. Er erzählt vom Tatort Familie und darüber, wie die Umgebung wegschaut. Wie die Gesellschaft männlichen Machtmissbrauch deckt und Frauen nur aus ihrer aufgezwungenen Opferrolle herausfinden, indem sie «kriminell» werden.

Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

«Allmachtsdackel», erschienen 2007 im Argument Verlag, ist ein rasant und kenntnisreich geschriebener, wortwitziger Krimi, in dem es um ausgebüxte Rindviecher, protestantische Patriarchen und eine Meisterin im «Bibelfechten» geht.

weiter ...Christine Lehmann hat keine Scheu vor plakativen Sprachbildern und rabenschwarzem Humor. Sie kann es sich leisten, denn sie ist gut darin. Mit ihrer hartgesottenen, selbstironischen Heldin, der Schwabenreporterin Lisa Nerz, hat sie eine Figur erschaffen, die sich keinen Deut um Rollenbilder schert und was andere von ihr halten.

Eigentlich ist Lisa Nerz mit ihrem Gefährten, dem Staatsanwalt Richard Weber und Rauhaardackel Cipión zum Essen verabredet. Doch beim Aperitif erreicht sie die Nachricht, dass Webers Vater das Zeitliche gesegnet hat. Und so fahren die drei auf die Schwäbische Alb und der Albtraum beginnt. Lisa zweifelt bald an der offiziellen Todesursache des Patriarchen, was Unruhe ins beschauliche Balingen bringt. Dann taucht auch schon eine weitere Leiche auf.

Virtuos beschreibt Christine Lehmann die Verstrickungen im Weberschen Mikrokosmos, in dem das von der Gesellschaft honorierte Familienoberhaupt sein bigottes und perfides Machtspiel trieb. Nicht erstaunlich, dass über dessen Tod niemand wirklich traurig ist. Auch nicht seine betagte Schwester Anna: «Und desmal ka mi der Martinus net schoich anblicke, weil i z’viel ess. Fett ischer worre uff seine alde Dag!»

Es kriegen überhaupt alle ihr Fett weg. Es geht um Misogynie und Homophobie, ums Erben, um unterdrückte Leidenschaften und rigide Glaubensvorstellungen. Die Frauen sind nicht einfach Opfer und die Männer Täter. Die Rollenbilder sind zwar noch in etlichen Köpfen zementiert, doch wo Gott hockt, ist auch im ländlichen Schwaben nicht mehr so eindeutig auszumachen. Lisa Nerz pfeift sowieso darauf. Darauf, dass Staatsanwalt Webers Mutter Lotte sie trotz «fehlender Uniform» mit sturer Ignoranz zum Chauffeur ihres Sohnes degradiert. Und dass es zwischen Lisa und Webers Cousine, dem «Bäsle» Barbara (vier Kinder und ein Mann), gewaltig funkt, ist halt so. Doch damit gerät ihre eigene Beziehung zu Weber ins Trudeln. Lisa muss sich zwischen den beiden entscheiden, was so einfach nicht ist.

Christine Lehmanns androgyne Protagonistin Lisa Nerz verbreitet mit schnoddriglockerer Zunge einen unwiderstehlichen schwäbischen Charme. Sie treibt auch in ihrem 6. Fall ihr neugieriges Unwesen, dröselt die Verflechtungen im Familiengefüge auf, verdächtigt alle und jede und landet wortwörtlich im Grab. «Allmachtsdackel» ist ein Krimi für alle, die sinnliche, bildhafte Sprache mögen und sich nicht vor Landmaschinentoten fürchten.

Über die Autorin:

Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

Salome Heiniger steht Krimis eher kritisch und vorurteilsvoll gegenüber; kann sie sich nach der Lektüre eines feministischen Krimis doch noch für das Genre begeistern?

weiter ...Ich bin, was Krimis betrifft, eine blutige Anfängerin. Ganz zu schweigen von Krimis aus den 90er-Jahren. Meine ersten Erinnerungen setzen irgendwann in den frühen 00er-Jahren ein. Dementsprechend hatte ich nie das Vergnügen, einen Walk-Man in der Tasche zu führen oder eine dehnbare Tattoo-Kette um den Hals zu tragen.

Bezüglich des Genres «Krimi» bin ich etwas voreingenommen: Viele Bilder schwirren in meinem Kopf herum, von pfeifenrauchenden Detektiven mit Wollmützen oder traumatisierten Kommissaren, die zum x-ten Mal böse Verbrecher*innen jagen müssen. Schauermärchen für Erwachsene.

Fairerweise muss ich zugeben, mich nie tiefergehend mit dem Genre «Krimi» auseinandergesetzt zu haben. Stattdessen lese ich lieber feministische Literatur, obwohl sich diese ja auch mit den Misständen unserer Gesellschaft beschäftigen. Warum sollte ich es also nicht mal versuchen? Im Bibliothektsarchiv der Wyborada, stolpere ich schliesslich über einen feministischen Kriminalroman, der mit altbackenen Klischees bricht. Jedenfalls grösstenteils.

Worum geht es?

New Orleans, 90er-Jahre: Privatdetektivin Micky Knight kämpft nicht bloss gegen das Verbrechen, sondern führt eine toxische Beziehung mit einem grösser werdenden Stapel unbezahlter Rechnungen. Ganz im Gegenteil zu ihrer reichen Freundin. Die finanzielle Ungleichheit und hartnäckige Schatten ihrer Vergangenheit verkomplizieren das Liebesleben der Ermittlerin. Ganz zu schweigen davon, dass sich ein vermeintlich schneller Job als Bodyguard zu einem haarsträubenden Fall entwickelt, der Micky bis in die Tiefen des organisierten Verbrechens in New Orleans führt.

Sozialkritik statt Blutvergiessen

Im dritten Band der Krimireihe wagt Autorin J.M Redmann einen ausgiebigen Blick in die seelischen Abgründe der Menschen, legt den Finger auf ihre Ängste, enthüllt die chronische Einsamkeit der Menschen. Feministische Themen packt sie in eine Kriminalgeschichte und streift dabei manch grosses Thema ihrer Zeit: Rassismus, Queer- und Frauenfeindlichkeit, Machtgefälle zwischen Ober- und Unterschicht, die Schrecken der Aids-Pandemie.

Buch aus der Retroperspektive

Redmann schildert das verzweifelte Versteckspiel, das manche ihrer queeren Figuren spielen müssen, um nicht ihren Job, Spendengelder, Erbschaften oder gar ihr Leben zu verlieren. Damit thematisiert sie in ihrem Roman ein Thema, das in der Mainstreamliteratur der 80er- und 90er-Jahren zu wenig Beachtung fand. Fast 27 Jahre später lesen sich einige ihrer Figuren etwas kritischer (nicht jede lesbische Frau hat eine Katze oder wurde als Kind missbraucht) und die Leserin stolpert über teils etwas schwammigen Konsens in einigen Sexszenen. Zudem wäre eine allgemeine Triggerwarnung angebracht gewesen, denn das Buch thematisiert unter anderem sexuellen Missbrauch an Minderjährigen.

Fazit

Wer auf eine trashige, lesbische Liebesgeschichte mit einer Prise Verbrechen und lilafarbenem Happy End hofft, ist hier definitiv an der falschen Adresse. Redmann hat keinen Roman geschrieben, der trügerische Illusionen weckt: «Recht und Gerechtigkeit sind nicht dasselbe», so die Protagonistin Micky Knight. Ein nüchternes Fazit, ob das so mit mir und Krimis noch was wird? Wir werden sehen.

Das Buch ist 1995 im Argument Verlag + Ariadne erschienen. Es kann – wie viele weiter feministische Bücher – in der Bibliothek Wyborada ausgeliehen werden.

Autorin: Salome Heiniger (24 Jahre alt), ehem. Hospitantin (Oktober 2021), studiert Organisationskommunikation an der ZHAW in Winterthur. Sie geht gerne wandern, setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein und interessiert sich für alles, was mit Literatur zu tun hat.

Dass der von (männlichen) Autoren und Figuren geprägte Krimi eine kleine Prise Feminismus mehr als verträgt, beweist Sara Paretsky mit ihrem 1982 veröffentlichten Roman «Schadenersatz».

weiter ...Die toughe Privatdetektivin V.I. Warshawski wird mit der Suche nach einer verschwundenen jungen Frau beauftragt. Diese lösbar erscheinende Aufgabe verwandelt sich jedoch schon bald in die Aufklärung zweier Morde, die auch das Leben der Detektivin selbst in Gefahr zu bringen droht. V.I. Warshawskis Untersuchungen führen sie dabei in der Großstadt Chicago von der Universität durch höchste Chefetagen bis zu bekannten Gesichtern des organisierten Verbrechens. Zwischen Versicherungsbetrug, familiären Auseinandersetzungen und auseinandergenommenen Wohnungen steigert sich eine harmlose Vermisstensuche in eine halsbrecherische Jagd nach Aufklärung.

Spannung ist vorprogrammiert, und Paretsky vermag es, wie nebenbei, dem männlich geprägten Krimi-Genre einen Spiegel vorzusetzen. Aus der Ich-Perspektive der Privatdetektivin erzählt wird V.I. Warshawski allzu oft durch Männer von ihrem entschiedenen Vorhaben abgeraten. Dafür rücken mit der Verschollenen, einer mütterlich fürsorglichen Freundin und einer beistandssuchenden Jugendlichen aber gerade absichtlich Überhörte und Übersehene in den Fokus.

Als Feministinnen treten lediglich die Angehörigen einer Hochschulgruppe in Erscheinung, in selbstgenähten Jeansröcken und allseits kritischer Haltung, auch V.I. Wahrshawski und ihren Ermittlungen gegenüber. So bleibt der Feminismus in «Schadenersatz» ein gleichermassen subtiler wie elementarer – ein diskutabler Begriff und gleichzeitig unumgängliche Notwendigkeit im Dasein als weibliche Protagonistin eines Kriminalromans. Was Paretsky dabei gelingt, ist weniger die Neuerfindung eines Genres, als vielmehr eine produktive Anerkennung: Anerkennung, insofern das Frau-Sein V.I. Warshawskis genauso wenig gerechtfertigt werden muss wie die Genre-Muster, denen sich die Spannung und das Mitfiebern bei Mordfällen verdanken. Und produktiv, da sich so Neues und Bekanntes stets gegenseitig erhellen und die genüssliche Krimi-Lektüre sich ganz nebenbei einiger ihrer verstaubtesten Konventionen entledigt. Ein angeschossener Liebhaber kann im Vergleich zu einem zerbrochenen Glas kaum der Rede wert sein – «Spiegelbilder der geltenden Sozialmoral»?

«Schadenersatz» ist der erste Fall für V.I. Warshawski, die bis heute in zahlreichen weiteren Kriminalromanen Sara Paretskys ermittelt. In der Bibliothek Wyborada finden Sie unter anderem: «Deadlock», «Ihr wahrer Name», «Kritische Masse» und «Eine für Alle».

Sara Paretsky (geb. 1947) ist Mitbegründerin der 1986 ins Leben gerufenen Organisation «Sisters in Crime», die sich der Förderung von Frauen verfasster Krimis widmet.

Jakob Reeg (24) ist ehemaliger Hospitant (August/September 2021) und frisch gebackener Bachelor der Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaft in Konstanz. Am liebsten liest er aus dem Schatten, den ein Buch am See spendet.

Was macht eine Krimi zu einem feministischen Krimi, was macht einen Roman zu einem feministischen Roman? Eine Annäherung.

weiter ...An meinem ersten Arbeitstag in der Bibliothek Wyborada, wurde mir der Auftrag erteilt, eine Leseempfehlung zu einem feministischen Krimi zu verfassen. Ich bin keine erprobte Krimileserin und wusste gar nicht, wonach ich suchen, womit ich anfangen sollte. Ein feministischer Krimi, was ist das überhaupt?

Dem liegt die grundsätzliche Frage des feministischen Schreibens zu Grunde. Was ist ein feministischer Text? Ist es ein Text, der eine emanzipierte Frauenfigur beschreibt? Ist es ein Text, der das patriarchale System thematisiert und kritisiert? Ist es ein Text, der von einer Feministin verfasst wurde? (Kurze Vorwarnung: Ich habe keine klare Antwort auf diese Fragen.)

Es scheint auch unter Autor:innen unterschiedliche Meinungen zu geben, was alles in einen feministischen Krimi gehört. Es wird zumindest unterschiedlich umgesetzt und aktiv oder weniger aktiv als feministischer Krimi betitelt und beworben.

Isabel Rohner schreibt sogenannte feministische Kicherkrimis, die auch ganz viel feministische Theorie beinhalten. Ich habe in Gretchens Rache hineingelesen: Die Hauptfigur, Linn Kegel, ist selbst Autorin von feministischen Kicherkrimis. An einem Pressewochenende im Spreewald kommt es zu einem Mord. Dabei wird immer wieder explizit auf Sexismus in der Buchbranche hingewiesen und auch sexuelle Belästigung wird früh im Buch thematisiert. Diese teilweise kolumnistische Art, Feminismus in einen Krimi zu integrieren, und den Krimi ganz aktiv als feministisch zu Vermarkten ist eine Variante.

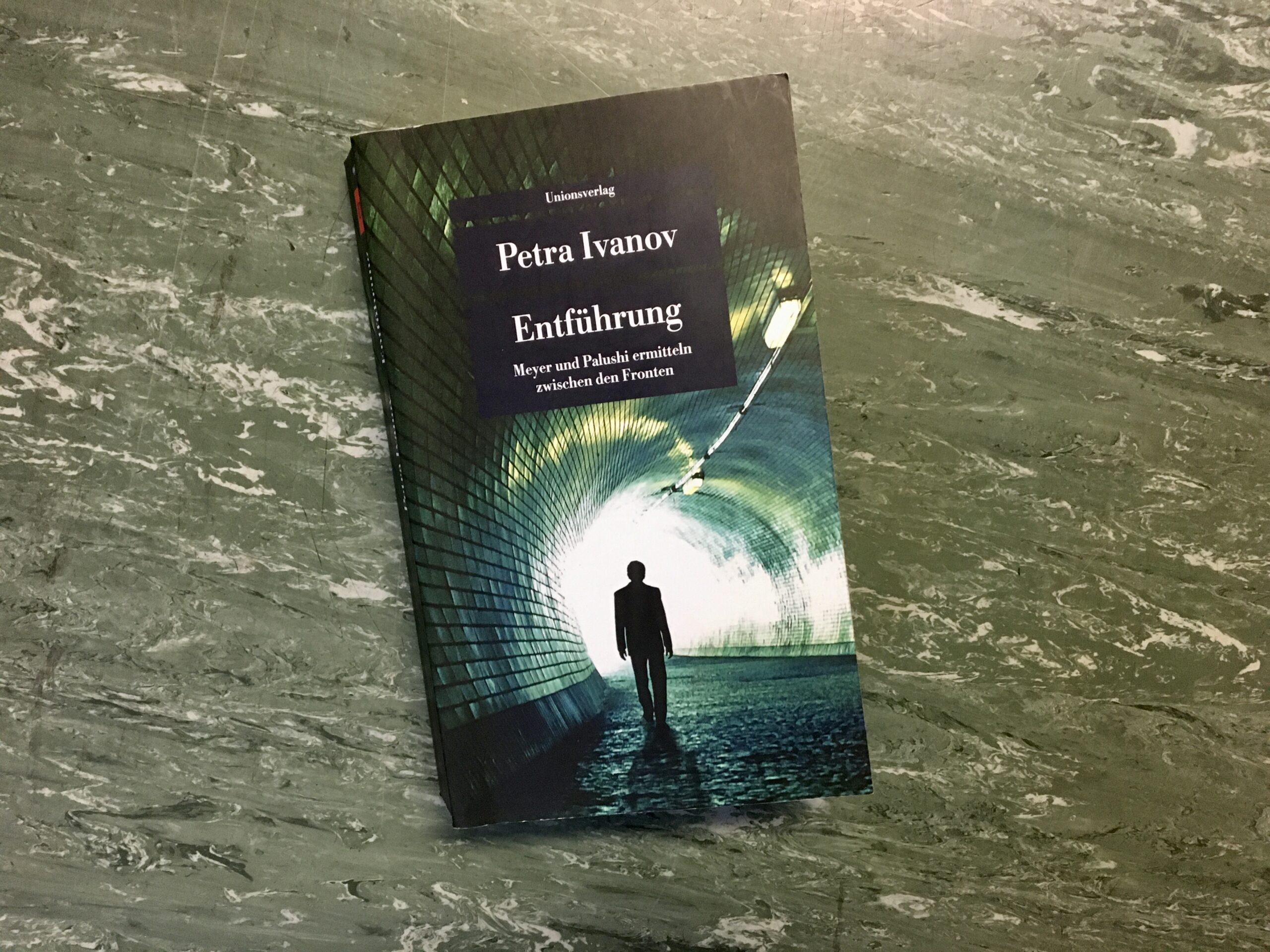

Petra Ivanov hingegen schreibt den Feminismus nicht auf den Buchrücken, bei ihr steht Gesellschaftskritik zu diversen Themen wie Extremismus und mentale Gesundheit. Aber als ich Entführung gelesen habe, bin ich starken weiblichen, fragilen männlichen und allgemein sehr vielschichtigen Figuren begegnet. Diese Vielschichtigkeit und das Brechen von Geschlechterstereotypen gehört für mich auch zur feministischen Literatur dazu. Und gerade Extremismus bei jungen Männern (was in Entführung das Hauptthema ist) kann auch als ein Problem von einem zu verteidigenden Männlichkeitsbild gelesen werden. Franziska Schutzbach leitet in ihren Buch Die Erschöpfung der Frauen her, wie misogyne Denkmuster Hass und Mord an Frauen «als Heldentat erscheinen zu lassen» (S. 131).

Krimi ist ein sozialkritisches Genre. Es geht um die Ängste und inneren Abgründe von Menschen. Es geht darum, wie sich Verbrechen am Rande der Gesellschaft organisiert und wie es hinter den Fassaden aussieht. Dass feministische Themen in einem sozialkritischen Genre verhandelt werden, scheint mir naheliegend und sinnvoll. Denn erwiesener Massen erleben Frauen soziale Ungleichheiten, sexistische Übergriffe und sexualisierte Gewalt, der Kriminalroman ist also ein passendes Genre um auf Sexismus und Gewalt an Frauen hinzuweisen. Die Darstellungen von Gewalt an Frauen in Krimis ist tatsächlich weit verbreitet. Für mich ist wichtig zu betonen, dass feministische Krimis Gewalt an Frauen und Femizide zwar durchaus thematisieren sollen, dabei aber nicht voyeuristische Darstellungen dieser Gewalt enthalten dürfen.

Es geht also nicht darum, soziale Ungerechtigkeit anhand von Gewalt an Frauen darzustellen und diese Gewaltdarstellung als Verkaufsfaktor zu nutzen, sondern darum, patriarchale, rassistischen, klassistische Strukturen sowie Diskriminierung aufgrund von Sexualität und Religionszugehörigkeit zu thematisieren.

Feminismus muss eben immer – auch im Krimi – intersektional sein und gesellschaftliche Strukturen in ihrer Gesamtheit erkennen und kritisieren. Dabei kann kein einzelner Kriminalroman die Gesellschaft ganzheitlich abbilden, deshalb ist wichtig, dass es viele unterschiedliche feministische Krimis gibt. Solche, die Sexismus direkt ansprechen, wie Isabel Rohner es in ihren Krimis tut; andere, die das Thema eher subtil angehen und zudem noch weitere gesellschaftliche Probleme thematisieren, wie das bei Petra Ivanov der Fall ist.

Quellen:

Isabelle Rohner: Gretchens Rache.

Petra Ivanov: Entführung.

Franziska Schutzbach: Die Erschöpfung der Frauen, wider die weibliche Verfügbarkeit.

Dieser weiterführende Artikel zu feministischen Krimis.

Die Studie zur sexualisierten Gewalt in der Schweiz.

Autorin: Sara Räss (23 Jahre alt), Hospitantin (März bis Mai), studiert Germanistik und Skandinavistik an der Universität Zürich. Wenn sie gerade nicht am Lesen ist, stöbert sie im Bücherladen oder dem Bibliothekskatalog nach ihrer nächsten Lektüre.

Warum stehen Frauen eigentlich so auf True Crime? Weil sie klatschbesessen und überemotional sind? Im Gegenteil! Zeit für ein feministisches Reading eines zufällig feministischen Genres. Und eine Anklage an alle Nicht-Fans.

weiter ...Text: Emeli Glaser Illustration: Noon Selina Marrero Julian

Vor kurzem haben ich eine True Crime-Doku von Stern Crime mit dem relativ albernen Namen “Der Alptraummann” geschaut. Titel bei Seite, hier das Besondere daran: Man konnte für die Doku Archivmaterial benutzen, von dem niemand gedacht hat, dass es nochmal gebraucht wird.

Das Videomaterial ist von der Sendung “Goodbye Deutschland!”, in der sich in der Regel Vollkartoffeln den Traum vom eigenen Fitnesscenter auf Mallorca erfüllen. Einer der Auswanderer, der für die Sendung begleitet wurde, stellt sich allerdings als verurteilter Mörder heraus, mit einer langen Geschichte von Gewalt gegen seine Partnerinnen.

In quälenden Parallelmontagen sieht man wie der Mörder Sven und seine Frau Julia in ein wirklich abgelegenes (!) Häuschen am Arsch von Schweden ziehen, Hundeschlittenfahren, hoffnungsvoll über die Zukunft reden. Dazwischen sprechen Ex-Partnerinnen – beziehungsweise Überlebende – über die Dinge, die Sven ihnen angetan hat. Von Szene zu Szene macht man sich mehr Sorgen um Julias Sicherheit. Was passiert, wenn das Fernsehteam erstmal wieder weggefahren ist?

Es gibt viele Svens in Deutschland

Und während ich mich etwas schuldig fühle, weil man beim Schauen der Doku praktisch mit in der schwedischen Holzhütte steht und sich dabei wohlig gruselt, fällt mir noch etwas auf: Es gibt in Deutschland tausende, wenn nicht Millionen Svens. Mit dem Unterschied, dass über die niemals eine Doku gemacht wird.

Diese Alptraummänner missbrauchen ihre Partner:innen, tun ihnen psychische Gewalt an, nehmen sie finanziell aus und lassen sie mit Kindern zurück. Das Bizarre daran: Es scheint schon so etwas Gewöhnliches zu sein, dass man meint, das Thema sei ja schon sowas von auserzählt. Auf der anderen Seite liegt eine dicke Schicht Schweigen darüber, wie Gewalttäter in Partnerschaften vorgehen, welchen Mitschuld die Gesellschaft trägt, wie man das Ganze verhindern könnte.

True Crime wurde in den letzten Jahren immer wieder als “Frauengenre” bezeichnet. Die Zahlen bei Podcasts, Dokus, Magazinen waren eindeutig: Auffällig viele weibliche* Konsument:innen.

Erkläransätze gibt es dafür auch. Zum Beispiel, dass Frauen einen praktischen Nutzen daraus ziehen wollten. Also lernen, Gefahren frühzeitig erkennen und einem ähnlichen Schicksal zu entgehen. Ein weiteres Modell: Frauen seien allgemein empathischer, interessierten sich mehr für menschliche Belange, während Männer sich lieber mit sachlichen Themen beschäftigten.

Dass diese Ideen bereits mit sexistischen Stereotypen versetzt sind, bringt der Spiegel in einem Artikel zu dem Thema nochmal schön auf den Punkt: “Ist True Crime am Ende nichts anderes als ein Klatschmagazin, in dem statt Promi-Schwangerschaften Mordfälle ausgeweidet werden?”

Empathisch? Solidarisch!

Höchste Zeit für ein feministisches Reading von True Crime! Warum, zum Beispiel, geht gleich eine Abwertung des Emotionalen damit einher? Das, was als “menschlich”, “empathisch” oder “Klatsch-liebend” bezeichnet wird, kann man auch solidarisch und mutig nennen. Dieselben Eigenschaften zeichnet die Sendung “Aktenzeichen XY ungelöst” mit einem Preis für Zivilcourage aus, der meistens an Männer geht, die sich mit stolzgeschwellter Brust als Helden des Alltags bezeichnen.

Einen Preis gibt es aber nur für Oma-vor-dem-Bus–Retter, nicht für eine tiefergehende Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Blind Spots. Es soll nun eine besonders weibliche Eigenschaft sein, sich für das Wohlbefinden anderer zu interessieren. Was bedeutet es dann eigentlich für Männer, wenn sie keine Anteilnahme verspüren oder keinen Handlungsbedarf sehen, wenn anderen Menschen strukturell Gewalt angetan wird?

Die Entmenschlichung beginnt früher

Und schon sind wir bei der Normalität vieler Arten von Gewalt. Wie “Der Alptraummann” zeigt, ist serielle Gewalt an Frauen erst erwähnenswert, wenn das Ganze in ein Kapitalverbrechen mündet. Das Bewusstsein, dass Männer Hassverbrechen an Frauen begehen, und zwar nur aus dem Grund, dass ihre Opfer Frauen sind, fehlt immer noch weitgehend. Und, dass dem Mord viele gesellschaftliche Prozesse vorausgehen. Die Verachtung für und Entmenschlichung von Frauen beginnt viel früher.

Wie unterschiedlich Männer und Frauen Situationen bewerten, zeigt eine wirklich starke Szene aus dem True Crime-Podcast “Der Mörder und meine Cousine”: Dort gräbt ein Schauspieler in der Vergangenheit des Mannes, der seine Cousine ermordet hat. Er findet dort sehr Ähnliches wie bei Sven, dem Alptraummann: Vergewaltigung, körperliche und psychische Gewalt an Partnerinnen. Der Mörder hat sogar eine seiner vorherigen Partnerin auf offener Straße erschossen.

Der Schauspieler und seine Recherchepartnerin, eine jüngere Journalistin, besuchen den Verteidiger des Mörders. Der hat vor allem zu sagen, dass das Opfer den Mörder mit ihrem großen Dekolleté gereizt habe. Dass sie mit ihrem attraktiven Aussehen und selbstbewussten Auftreten nur darum gebettelt habe, dass ihr jemand früher und später etwas antut.

Das Gespräch, das der Schauspieler und die Journalistin nach dem Besuch beim Anwalt führen, bringt das Problem auf den Punkt: Die Journalistin kann ihre Fassungslosigkeit und Wut über das, was sie gerade gehört hat, kaum verstecken. Der Schauspieler ist irritiert von dieser Reaktion und beginnt das, was der Anwalt gesagt hat, herunterzuspielen.

Die Journalistin weiß, dass genau das Denken, das der Anwalt vertritt, die Ursache für Morde an Frauen ist. Dass ein Gericht, das nur aus Männern besteht, die Gefahr nicht ernst nimmt. Im Zweifel der Frau selbst die Schuld gibt und einen Mörder auf freien Fuß setzt, der wieder zuschlagen wird. Der Schauspieler hört dummes Gerede, das für ihn nichts weiter bedeutet.

Der rote Faden der Gewalt

Und damit kommen wir zu dem, was ich für den Kern des weiblichen Interesses für True Crime halte: Es ist eine der wenigen Ausnahmen in einer patriarchalen Gesellschaft, wo weibliche Erfahrungen nicht verschwiegen oder bestritten werden.

Wer in der Gesellschaft als (weißer Cis-) Mann lebt, wird niemals wissen, was es heißt, einer permanenten Bedrohungssituation ausgesetzt zu sein. Viel Zeit, Kraft und Gedanken damit zu verbringen, Situationen zu bewerten und Gefahren frühzeitig zu erkennen.

True Crime-Dokus erkennen diese Erfahrung an – statt sie, wie in den meisten anderen Bereichen, herunterzuspielen. True Crime erkennt die Kontinuität der Gewalt an Frauen an. Es zeichnet den roten Faden, der vom misogynen Gedanken bis zum Femizid gespannt ist. Im Alltag führt der Faden nicht immer bis zum schlimmstmöglichen Ergebnis. Aber oft genug.

Wie würde True Crime für Männer aussehen?

Wenn Frauen True Crime schauen, fühlen sie sich also weniger gegaslightet. Aber die Pflegearbeit leisten sie dabei immer noch allein: Sie beschäftigen sich damit, wie sie sich vor Männern schützen können – statt dass Männer sich bemühen würden, ihresgleichen beizubringen, keine Gewalt mehr auszuüben.

Manchmal frage ich mich, wie True Crime aussähe, mit dem Männer sich identifizieren könnten. Was bildet ihre tiefsten Ängste ab? Vielleicht auf einer Anklagebank zu sitzen, auch wenn sie nur den Verbrecher gedeckt haben? Oder noch plumper: Dass ihr Umfeld herausfindet, dass sie in Wirklichkeit gar keine Ahnung haben, warum man nicht einfach mehr Geld drucken könnte? Vielleicht, dass ihre Gymbros (Fitnessstudio-Kumpels) sie auslachen, weil sie eine emotionale Regung gezeigt haben? Wäre das nicht ihre Form von Horror?

In jedem Fall müsste man sie dazu zwingen, sich mit True Crime auf die gleiche Art zu beschäftigen, wie Frauen. Um das selbst zu tun, leben sie zu komfortabel. Ihnen geht es zu gut, um etwas ändern zu wollen. Und es wäre ihnen unangenehm: Das schlechte Gewissen wäre zu beißend. Weil sie tief drin wissen, dass sie Mitschuld tragen, Komplizen sind, an dem was andere Männer Frauen antun. Zumindest solange sie darüber schweigen.

Podcast-Tipp Nummer 1

«Der Mörder und meine Cousine» vom Bayerischen Rundfunk. Bestaunen Sie das gesellschaftliche Versagen, das Saskia ihr Leben kostet!

Über die Autorin

Emeli Glaser ist 25 Jahre alt und Journalistin aus Berlin. In deutschen Zeitungen schreibt sie über Dragqueens, Horrorfilme und Frauenhass im Internet. Für Wyborada durchkämmt sie alle zwei Monate Popkultur und soziale Medien nach heißem Shit und berichtet von den neuesten Phänomenen des Zoomer-Feminismus. Gen(eration) V(ulva) steht genau dafür. Twitter/Instagram

Nun ist es genau etwa ein Jahr her, seit die ersten UNI UTOPIA und DREIMAL Blogposts erschienen. Jedes Jahr wird es einen Wind of Change geben und der ist jetzt hier. Bald gibt es also Blognews und bald erfahrt ihr hier mehr dazu, also stay tuned (denn ihr werdet vielleicht noch gefragt sein)!

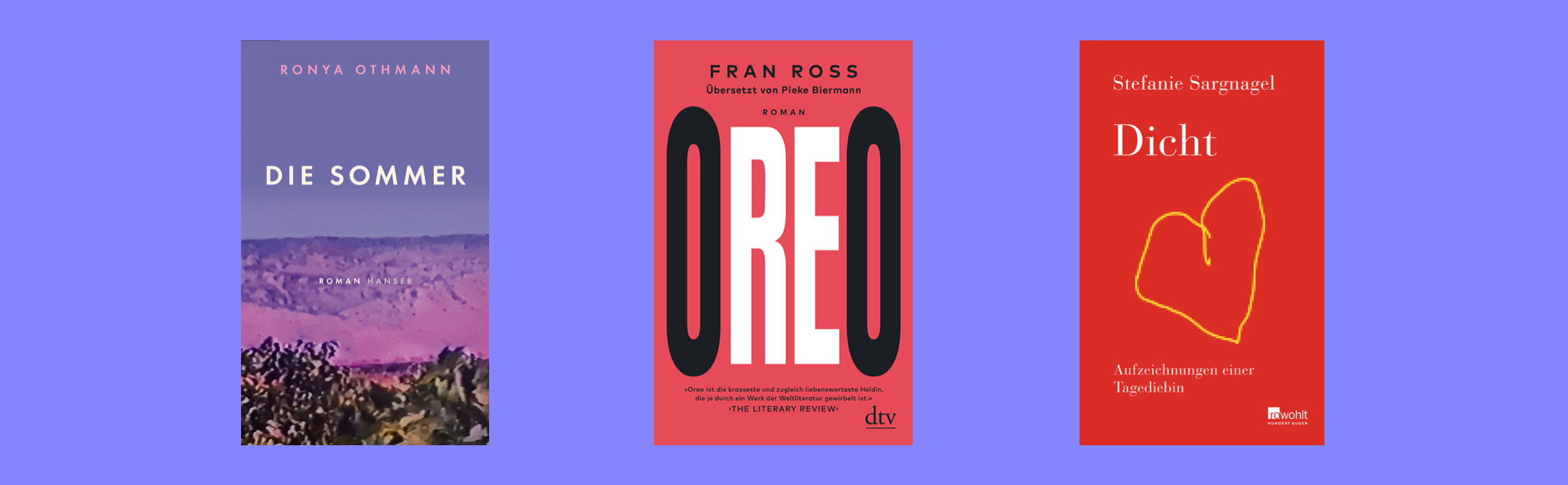

weiter ...Hier erstmal ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr, duale Farbkonzepte und den okayen Unmut des Schreibens. Denn so schön das war, sich hier mit Unithemen und Literatur x Gender Diskursen zu beschäftigen, so muss ich doch sagen, dass mein journalistisches Ich nicht allzu ausgeprägt ist. Lieber wissenschaftliches Schreiben, lieber Texte from other people.

Es waren Posts über literarische Fotzen und Weiblichkeit als Waffe. Als Waffe gegen die Vorstellung dass wir nur vollständig sind, wenn wir das Bett mit heterosexuellen Partner*innen teilen. Dann gings auch darum, dass Stories über romantische Liebe auch schön marxistisch beeinflusst sein können. Das Leben ist ein anderes, wenn man Cash hat. Mit Sally Rooney durch jeden Herbst und Winter; probierts mal aus, wenn ihrs nicht schon gemacht habt. Via Sibylle Berg wird klar, dass es okay ist, wenn Autor*innen sich als Figur konstruieren und inszenieren. Auch eine petite escapade in die Kunstgeschichte kam vor; get the Artist mit seinem Pinsel als Penis aus seinem Studio. Drei ganz dünne Bücher, die sich schnell und schön lesen lassen, für lesefaule Booklover*innen.

Weiter auch die Diskussion darüber, dass unsere Sprache zweigeteilt ist (nicht nur auf der Ebene des Geschlechts) und die Frage, was androgyne Literatur denn alles bewirken kann. Und ganz zu Beginn stand ein Text über die Macht der Autobiografie: wie viele Texte brauchen wir, die auf subjektiven Erfahrungen basieren?

Da gibts noch so viel mehr, worüber geschrieben werden könnte und noch geschrieben wird. Freuen wir uns da drauf und danke fürs lesen. Und benutzt Bücher, um euch ein besseres Gefühl in der Welt zu geben oder Dinge zu checken. Um zu chillen oder Verhältnisse einordnen zu können. Diskutiert darüber, hört Hörbücher oder lassts bleiben. Schaut, dass ihrs gut habt. <3 <3 <3

über die Autor*in

Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

All die cuten Plätze auf denen mensch in St. Gallen Bücher lesen kann (zugegeben, es sind nicht genug öffentliche). Und all die Bücher, die da gelesen werden können?

weiter ...In der Wyborada-Bibliothek hat es 1’500 Biografien. Eine Biografie zu lesen ist ja manchmal ein bisschen, wie eine sehr weise Tante zu haben oder am Nomi auf irgendwelchen Treppenstufen vor irgendeiner Schule darüber nachzudenken, was es wohl alles für Leben auf der Welt gibt, die gelebt werden und wurden. Hier drei verschiedene Biografien, die du in der Wybo ausleihen kannst. Wir wissen es ja alle: bald/nun ist es Herbst und das inidividualistische Selfcare-Einmummeln kann um Erzählungen anderer Menschen ergänzt werden. <3

Audre Lorde, Sister Outsider

Hanser Verlag 2021

Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde veröffentlichte die Essays von Sister Outsider erstmals 1984, nur acht Jahre bevor sie starb. Trotzdem war es erst ihr viert-letztes Buch. Schon Zeit ihres Lebens war sie eine wichtige Stimme für queerfeministische und antikolonialistische Bewegungen, was sich nun nicht gross verändert hat. Im Zuge der BLM-Proteste, in Gender Studies Seminaren, bei selbstorganisierten Lesekreisen wird Lorde gelesen. Nun erschien Sister Outsider in einer Neuauflage beim Hanser Verlag. Es sind 15 Texte, in denen persönliche Erfahrungen auf eine strukturelle Ebene gehoben werden.

In Lyrik ist kein Luxus erklärt Lorde zum Beispiel, wieso Lyrik für Frauen «überlebensnotwendig» sein kann: Lyrik ist das konzentrierte Erzählen der eigenen Geschichte, sie soll dabei helfen, eigene Erfahrungen besser wahrzunehmen und zu erzählen. Weiter hinten im Buch steht, was wir von den Sechzigerjahren lernen können, womit Lorde gegen den Geschichtspessimismus anschreibt: die links-politischen Bewegungen, die uns vorausgingen sind vorbei, aber gibt es Dinge, die wir abschauen können? Die uns heute helfen, aktiv zu sein?

Vielleicht ist es ein Buch, das etwas mit Verantwortung zu tun hat: die Welt ist verantwortlich dafür, was für ein Leben einzelne Menschen haben. Und was wir jetzt tun, hat vielleich was mit dem zu tun, was noch kommt.

iO Tillett Wright, Darling Days

Suhrkamp Nova, 2017

In der Kunstszene im East Village New York, da ist der Asphalt und das Wissen eines Kindes, dass es ein Junge ist. «Ich habe kein Nicht-Jungen-Ich, das zur Not einspringen kann, es gibt nur dieses Jungen-Ich, das sich nicht mit meiner Anatomie vereinbaren lässt.»

Ein Buch über eine Person, die früh merkt, dass sie trans ist. Und das wiederum eine Tatsache, die während dem Buch auf eine (nicht komplette) Art vergessen geht. iO schreibt über die Nachbarschaft, in der er aufwächst. Beschreibt sich selbst durch die Welt, in der er lebte. Drogen, Sexarbeit, Party vor der Haustür. Aber auch Liebe und Nähe zur Familie. Das Buch bricht mit einem einfach Pessimismus oder Optimismus. Da ist was von allem, so wies halt ist.

Die Erzählungen sind begleitet von Fotografien. Von iO oder von Menschen, die er liebt(e), die ihn in den Kapiteln begleiten. So ist das Lesen ein bisschen, als ob wir mit ihm auf ner Couch sitzen, rauchen dürfen, durch ein Familienalbum blättern und die Geschichten dahinter (stark abschweifend) erzählt bekommen. That’s nice.

iO sagt auch, dass er trans ist und ein Mann, aber eigentlich einfach Bock hat, dass es egal ist. Und genauso, ist seine Geschlechtsidentität zwar eine Ebene des Buches, aber nicht alles. Und wird so zu etwas, das ihn nicht total definiert. Er ist mehr, als das Geschlecht, das er hat. Er erlebt viele Dinge, die was damit zu tun haben und einige auf die das nicht zutrifft. Er hat ein Umfeld, das seine Identiät nicht anzweifelte und Eltern, die ihm einen geschlechtsneutralen Namen gaben.

Susan Sontag, Wie wir jetzt leben

Hanser Verlag, 2020

Auch dieses Buch setzt sich aus verschiedenen Erzählungen zusammen, die ursprünglich in den 80er Jahren publiziert wurden. Die Welt der Biografien setzt sich aus Backflashs zusammen, was mal war, was es mit uns gemacht hat.

In diesem Falle ist es zum Beispiel ein gemeinsames rumhängen mit Thomas Mann unter der westlichen Brise Kaliforniens. Da wo die Sonne scheint, treffen zweit Literat*innen aufeinander. Das Ganze ein Ausdruck von Sontags Begeisterung für deutsche Literatur. Damals war sie sechzehn. Sie bewegte sich von Ivy League Uni zu Ivy League Uni, New York als der Ort, an den sie immer wieder zurückkehrte. Born and raised and died.

Im Zentrum dieses Essays steht ein weiteres Thema, das allgemein fest den 80ern zugeschrieben wird, heute manchmal wie ne Erinnerung an uns vorbei wabert. Die Boomer-Generation erzählt davon, wir Millenials habens auch grad noch so mitgekriegt: Aids.

Sontag beschreibt den Alltag eines erkrankten Freundes. Wie er fröhlicher wird, als er im Spital ist. Die Freund*innen bringen ihm Schokolade und Lakritz. Eine Erzählung, die den Alltag des Freundes durch seine Angehörigen schildert. Einen Zustand, den wohl Einige in Sontags Alter kennen: Wie geht man mit einer Krankheit um, die sich plötzlich in Freund*innenkreisen wiederfindet? Ein Zeitzeugnis über den (gem)einsamen Umgang mit den 80ern.

über die Autor*in

Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

2018 kam in grellem Pink Enis Macis Essayband «Eiscafé Europa» auf die Tische der Buchhandlungen. Easy kompliziert und ausgecheckt, aber krass schön geschrieben, so meine Einschätzung. Die Dramatikerin und Essayistin Maci hat Jahrgang 1993 und fragt sich (und ihre Leser*innen) wie feministischer Wiederstand heute aussehn kann.

weiter ...Im Eiscafé Europa wird Eis gegessen, es werden Zigaretten geraucht und Limos aus der Dose getrunken. Maci «verweilt in den sozialen Randzonen und verwebt die losen Zipfel erzählens-notwendiger Dinge zu einem dichten Panorama europäischer Geschichte», so der Klappentext.

Die Philosophin Ruth Grossmass und Sozialpsychologin Christiane Schmerl sagen, dass es «per se etwas rebellisches» hat, wenn Geschichten, Erlebnisse, Erinnerungen nicht einfach nur in einer «Märchenstunde» erzählt, sondern auch in den Zusammenhang mit Theorien und wissenschaftlichen Texten gebracht werden.

Und das macht Maci auch: sie erzählt von ihrer Kindheit, zitiert zwischendurch Wikipediaartikel und Biografieausschnitte von Jeanne d’Arc. Sie lässt ihre Kindheitserinnerungen und Familienerzählungen nicht einfach so für sich stehen: sie sagt uns, dass es da Verbindungen gibt. Zu vielem Anderem. Verwebt persönliche Erfahrungen mit Theorien und weiteren Kontexten.

Das Erzählen aus der Kindheit liest sich zum Beispiel so:

«Im Eiscafé Europa also zeigte Bleta mit der flachen Hand, Handfläche nach oben, auf meine Mutter und rief: Schaut sie euch an, schaut sie euch genau an, und wir schauten, und sie weiter: Was für eine burrneshë. Natürlich gab meine Mutter das Kompliment zurück. Und ich wusste sofort, ohne dass mir irgendjemand je erklärt hätte, was das war, eine Männin, wusste sofort, schon allein der Grammatik wegen, dass das nur Frauen sein konnten, dass es etwas war, das in seiner ganzen unausgesprochenen Drastik besser war als alles, was ein Mann sein konnte, deshalb also nickte ich andächtig, bevor ich mit meinem rosa Strohhalm die San-Benedetto-Dose leersog.»

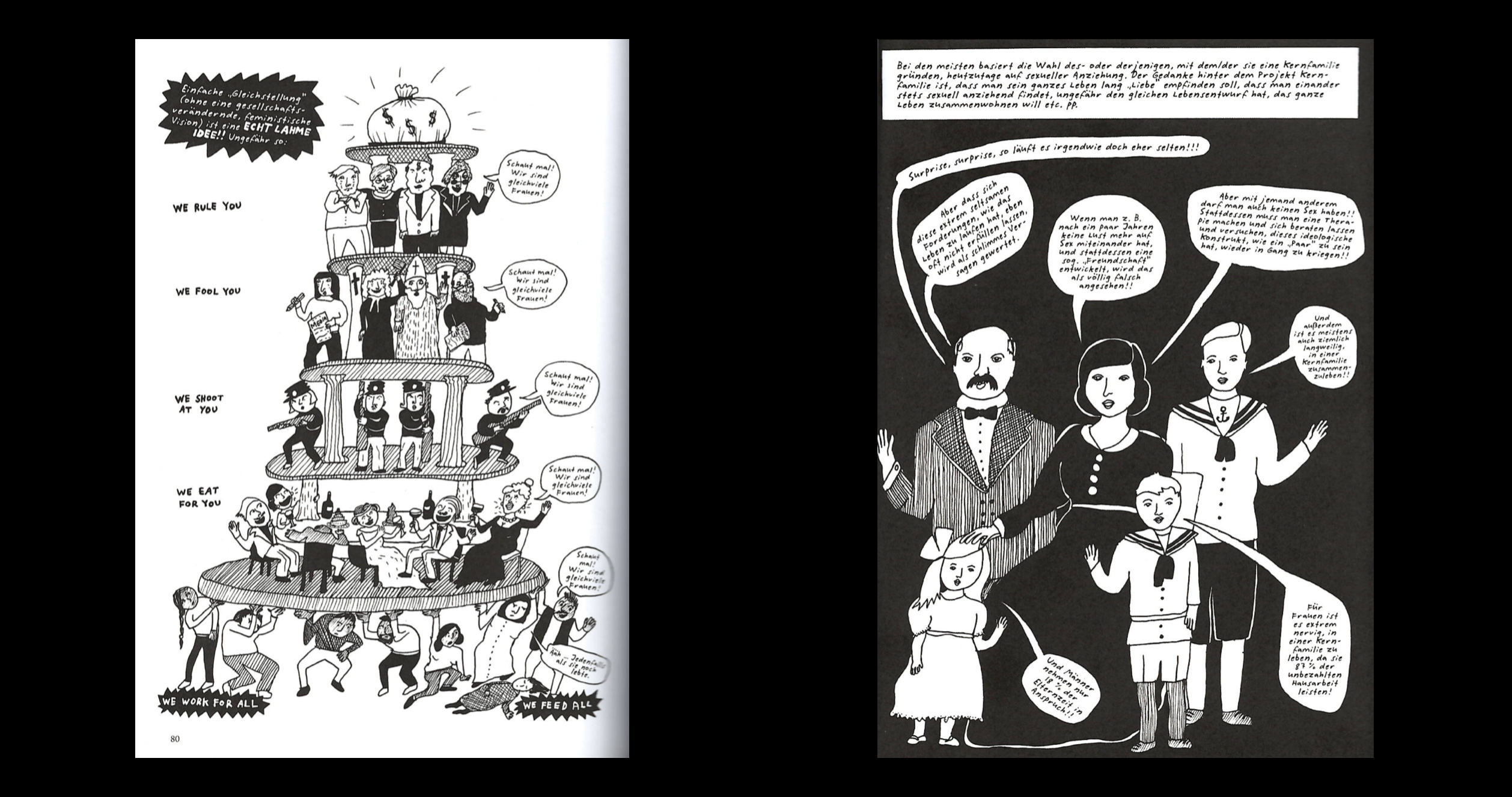

Eiscafé Europa besteht aus acht Essays, der erste davon heisst Jungfrauen. Darin geht es um die Tradition albanischer Schwurjungfrauen, der auch die Grosstante Macis folgte. Dabei «treten Frauen zum männlichen Geschlecht über», werden zu Männinen, zum Familienoberhaupt oder machen es wie Maci schreibt, «um dem Patriarchat ein Schnippchen zu schlagen» und so einer Heirat zu entgehen. Es ist eine soziale Aneignung von Männlichkeit.

Maci schreibt, dass die Befreiung der Frau an der Waffe stattfindet. Die Waffe sei eine Weigerung und im gleichen Atemzug: «Virginity means refusing to be fucked.»

Das ist jetzt erstmal die eine Ebene: eine Aneignung von Männlichkeit oder eines Männin-Seins, bedeutet eine Freiheit. Maci macht weiter auch was ähnliches auf einer Meta-Ebene: sie eignet sich eine mittlerweile oder bisher eher männlich geprägte Sprache an und setzt diese in einen neuen feministischen Kontext. So benutzt sie das Wort Fotze durch den gesamten Essayband und kombiniert dieses mit Waffen- und Kriegsrhetorik:

«Genauer ist, dass die Anwesenheit des Mannes in ihr, in ihrem Körper, als Belagerung zu verstehen ist, dass sie, egal wie freiwillig sie erfolgt, immer als unfreiwillig zu verstehen ist, beziehungsweise historischerweise zu verstehen sein hat. Genauer ist, dass der Mann durch seine Anwesenheit in ihr eine irreparable Wunde in ihren Körper reisst, und diese Wunde heisst Fotze, denn das Geschlecht der Frau existiert ungefickt nicht.»

Sie nimmt also einen patriarchal geprägten Begriff und verwendet ihn für eine Rhetorik, die eine Form des Kampfes gegen das Patriarchat verschriftlichen und festhalten soll. Fotze kann etymologisch vom Mittelhochdeutschen vut (dt.: Scheide) hergeleitet werden. Die Halterung für das Schwert (we all know where that leads to…) als Bezeichnung für die Vulva. Aber jetzt wird die Fotze selbst zur Waffe, ist nicht mehr nur deren Halterung.

Begriffe wie Fotze oder ficken und ein Konzept, wie das der Jungfrau müssen also nicht in ihrem patriarchalen Kontext verweilen. Können genommen, verwendet, neu besetzt und beschrieben werden. Maci eignet sich eine bisher vor Allem männlich geprägte Sprache an und beschreibt damit auf einer zweiten Ebene die Aneignung von Männlichkeit: die Männinen.

Quellen

Enis Maci. Eiscafé Europa. Berlin: Suhrkamp Edition (2018)

Grossmass, Ruth und Schmerl, Christiane. Leitbilder, Vexierbilder und Bildstörungen – über die Orientierungsleistung von Bildern in der feministischen Geschlechterdebatte. Frankfurt: Campus (1996)

über die Autor*in

Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Die 2000er waren eine dunkle Zeit unerreichbarer Schönheitsideale und homofeindlicher Witze. Aber es gab einen Lichtblick. Wie Shrek die Millennials gerettet hat.

weiter ...Text: Emeli Glaser Illustration: Noon Selina Marrero Julian

Ein Geständnis: Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so doll für neue Internetphänomene. Was mich interessiert, ist, wenn Sachen aus meiner Jugend auf Tiktok neu bewertet werden – und ich plötzlich merke: Was für problematischen TV-Müll ich jahrelang in mich hineinkonsumiert habe.

Gehen wir mal 20 Jahre zurück, ins Jahr 2001. Damals kamen Filme wie “American Pie 2” und “Not Another Teen Movie” heraus. Wenn es so etwas wie Jugendkultur gab, die man sich zum Vorbild nehmen könnte, dann war die: amerikanisch, weiß, hypersexualisiert. Irgendwie rapey.

Der Stoff, aus dem Essstörungen gemacht sind

Weiße heterosexuelle Typen versuchen in diesen Dude-Filmen weiße heterosexuelle Frauen rumzukriegen, die in Unterwäsche rumlaufen und sehr dünn sind. Im Trailer von “Not Another Teen Movie” kracht das Prom Date des coolen Hauptcharakters durch eine Treppe in den Keller und eine alte Frau wird von einer Highschool-Footballmanschaft überrannt. Lustig wirds, wenn Frauen sich verletzen.

Nicht nur die Verachtung für Frauen war groß, sondern auch die Körper-Normen, denen man sich zu unterwerfen hatte, besonders dogmatisch: Noch immer war der Heroin Chic der 90er in, also dünn, blass und ungesund auszusehen. Alle Klamotten waren auf diesen Body Type ausgerichtet. Die Low Waist Jeans, extrem niedrig an der Hüfte sitzend – der Stoff aus dem Essstörungen gemacht sind. Dass diese Trauma-Hose gerade wieder in Mode kommt, triggert bei Millenial-Frauen reihenweise Komplexe.

Antisemitische Zauberer und mormonische Vampire

Der erfolgreichste Film 2001 war “Harry Potter und der Stein der Weisen”. Wahrscheinlich hat keine Buch- und Filmreihe eine gesamte Generation so geprägt, wie Harry Potter die Millennials. Erst jetzt reden wir darüber, wie antisemistisch und rassistisch einige Motive darin sind. Ach ja, und dann gab es noch “Twilight” : Die Vampir-Liebesgeschichte, die junge Leute zu Mormonen machen wollte und schon mal Enthaltsamkeit vor der Ehe gepredigt hat. Alles nur fucked up.

Das dürfte als kleiner Überblick reichen, um zu verstehen, was für Werte wir Spät-Millennials in unserer Pubertät mitbekommen haben, als wir am empfänglichsten für ideologischen Bullshit waren.

In diesem Text soll es aber nicht um die abgefuckten Sachen gehen, sondern um die eine Sache, die mit ihrem hellen Licht die gesamten 2000s überstrahlt hat: Shrek. Das Internet und ich sind uns einig, dieser Film hat uns Millennials praktisch im Alleingang durch diese düsteren Zeiten gerettet. Und bis heute spürt man die Dankbarkeit der Menschen an der Allgegenwart von Shrek in der Popkultur, 20 Jahre nach Erscheinen des modernen Meisterwerks.

Shrek ist ein Animationsfilm von Pixar. Damals hat das Unternehmen noch nicht zu Disney gehört (davon fange ich gar nicht erst an!). Es geht um einen grünen Oger, der in allein in seinem Sumpf lebt und damit sehr zufrieden ist. Aber der Herrscher des Landes Lord Farquaad verbannt alle magischen Wesen aus seinem Reich, die dann in Shreks Sumpf Zuflucht suchen. Um wieder seine Ruhe zu haben, willigt Shrek ein, Prinzessin Fiona aus einem Drachenturm zu retten und zu Lord Farquaad zu bringen. Das Abenteuer beginnt.

Bis heute erinnert man sich dankend an Shrek: Ein virales Tiktok-Video zeigt einen Junggesellinnen-Abschied im Jahr 2021, bei dem alle Anwesenden auf der Couch sitzen und unkontrolliert heulen. Die Kamera schwenkt auf den Fernseher: Es läuft Shrek.

In der 2000er-Folge der Serie Bojack Horeman schlägt der Hauptcharakter vor: “Let’s get wrecked and get Shrecked!” Man schaut bei Shrek nicht einen Film, es ist ein Prozess, ein Erlebnis! Seit einer Weile gibt es einen Shrek-Snapchat-Filter, wo einen der Oger von hinten umarmt.Wie irgendwelche christlichen Fundis Jesus in sich spüren wollen, wollten wir eben Shrek spüren.

Nichts ist gefährlicher, als ein verletztes männliches Ego

Die Bösewichte bei Shrek sind Arschlöcher, die alles versauen wollen, weil sie Komplexe haben: Der Inbegriff von Male Fragility. Lord Farquaad ist ein 60 Zentimeter großer Nerd, der nicht mal selbst Prinzessin befreien kann. Er kompensiert das mit einem riesigen schwanzförmigen Schloss.

Der Antagonist im nächsten Teil ist noch besser: Es ist der blonde Schönling Prince Charming, der eine viel zu Enge Bindung zu seiner Mutter hat. Der Typ Mann, der sich in einer Gesellschaft wie dieser nicht anstrengen muss und deshalb die Attitude hat, dass die ganze Welt ihm grundlos etwas schuldet. Als er endgültig bedeutungslos wird und seinen Machtstatus verliert, mobilisiert er die bösen Gestalten zum Angriff auf Shreks Königreich. Denn nichts ist gefährlicher als ein verletztes männliches Ego. Shrek hat das verstanden.

Die weibliche Repräsentation ist zum Heulen schön. Nicht nur kann Prinzessin Fiona Karate und rülpst aus vollem Hals, sie wird auch von der Gesellschaft verbannt, weil sie den “falschen Körper” hat. Denn nachts verwandelt sich die normschöne Prinzessin in einen Oger. Weil ihre Familie mit dem sozialen Stigma nicht umgehen kann, sperrt sie Fiona in einen Turm.

Die meisten anderen Romcoms transporieren die Message, dass es eine Frau erst nach ihrem Make-Over, wenn sie schlank und akzeptabel zurechtgemacht ist, verdient hat, glücklich zu sein. Prinzessin Fiona lehnt ihren Prinzessinnenkörper dankend ab und bleibt ein Oger. Denn das ist ihre wahre Identität. Und sie bekommt das Happy End. Gibt es eine empowerndere Darstellung von Frauen im Film? Nein? Dachte ich mir.

Und wenn man denkt, dass es nicht mehr besser werden kann, komme ich auch schon zur Queer Representation. Es gibt zwei trans Charaktere, die nicht da sind, damit man sich über sie lustig macht, so wie es lange in Filmen üblich war. Der Wolf und die Böse Stiefschwester sind trans Frauen. Und im Falle der zweiteren wird sogar ihre Diskriminierung im Shrek-Universe thematisiert. Shrek lehrt uns: Sie ist nicht böse, sie ist eine Frau und eine treue Gefährtin, Punkt.

Und warum muss ein Drache männlich gelesen sein? Oder eine Frau zierlicher als ihr Partner? Bei Shrek verlieben sich eine Drachin und ein Esel, weil: Love is Love. Und Pinocchio untergräbt Gender Norms im rosa Tanga.

Eine fundamentale Korrektur

Meine Lieblings-Shrek-Szene als Kind: Fiona und Shrek hüpfen verliebt durch ein Sonnenblumenfeld. Plötzlich kommt eine Mistgabel geflogen, dann taucht ein wütender Mob von Menschen mit Fackeln hinter ihnen auf. Sie werden gejagt, aber sie haben einander. Ihre Liebe ist mächtiger als der Hass. Mit ihrer Community und ihren Allys schaffen sie es sogar, das Königspaar von Far Far Away zu werden. Wir lernen: Veränderung ist möglich. Ist das nicht inspirierend?

Mit seinen positiven Vibes und Botschaften von Diversität und Zusammenhalt hat Shrek fundamental korrigiert, was mir das restliche Fernsehen als Kind weismachen wollte. Seine Popkultur-Referenzen, zweideutigen Witze und seine fantastische Musik haben mich zu der nutzlosen Feuilletonistin gemacht die ich heute bin. Und damit Tschüss, ich hab noch was vor: I’m gonna get Shreked.

Filmtipp Nummer 1

Die»Shrek» -Filme. Best to worst: Teil 2, Teil 1, Teil 3, der 4. Teil existiert nicht.

Über die Autorin

Emeli Glaser ist 25 Jahre alt und Journalistin aus Berlin. In deutschen Zeitungen schreibt sie über Dragqueens, Horrorfilme und Frauenhass im Internet. Für Wyborada durchkämmt sie alle zwei Monate Popkultur und soziale Medien nach heißem Shit und berichtet von den neuesten Phänomenen des Zoomer-Feminismus. Gen(eration) V(ulva) steht genau dafür. Twitter/Instagram

Sally Rooney ist eine junge Schriftstellerin und lebt in Irland. In ihren Romanen gehts oft ums Befreundet- oder Verliebtsein in der Nässe Dublins oder an Orten, an die mensch reisen kann, wenn Geld da ist. Es gibt nicht viele Lovestories, die Marxist*innen schrieben (aber wenn es sie gibt, bitte in den Kommentaren her damit). Rooney ist eine von ihnen, sie denkt und schreibt über das Leben «through a marxist framework.» Sie interessiert, wie das (nicht) haben von Geld unsere Beziehungen prägen kann. Und findet, dass Bücher immer irgendwie ausschliessend sind.

weiter ...Ein Beitrag, basierend auf einem Interview mit ihr, in dem sie erzählt, wie sie politische Verhältnisse in Romanstrukturen integriert und was das für sie als Autorin bedeutet.

In ihrem zweiten Buch Normal People (2018), das auch zu einer Miniserie gemacht wurde, fliesst marxistische Gesellschaftskritik subtil mit in die Zeilen. Es geht um Connell und Marianne. Beide studieren, seine Mutter putzt das Haus ihrer Familie, sie hat mehr Geld als er. Sie sind in den Ferien, er beginnt ein Gespräch:

I feel like everything has changed since scholarships (Stipendien).

What do you mean?

I don’t know, just all this, it’s real. You know foreign cities are real, famous artworks, the remnants of the Berlin Wall, eating icecream in litte Italian piazzas with you. It’s money though, isn’t it? The substance that makes the world real.

Wenn junge Menschen zuhause ausziehen, dann hat das was mit Geld zu tun. Wenn sie studieren oder arbeiten, hat das was mit Geld zu tun. Ob sie Fahrrad oder ÖV fahren, hat was mit Geld zu tun.

Rooney beschreibt in Normal People und in ihrem Interview die «Klasse der Bücher»: Schriftstellerinnen und Lesende besuchen Events, «full of people from a particular class with a particular educational background.»

Kulturelles Leben, das für Gewisse zugänglich ist und für Gewisse nicht, wird in einem Buch eingeschlossen und das Buch funktioniert dann in einem marxistischen Verständnis als Ware, dessen Kauf einen näher an diese Welt, diese Klasse bringen kann. Wenn Leute Geld für Bücher ausgeben, so sind sie laut Rooney «people paying to belong to a class who reads books.»

Die Welt des Schreibens wird von der «normal world» gesondert, so Rooney: «The economic and cultural backing of this world is a way of taking writers from their background, whatever that may be, and making them part of a special class which is somewhat fenced off from the normal world.»

Bücher als Ware, die mensch kaufen und damit die schönen Stringregale füllen kann, mit dem Ziel endlich eine «Book Person» zu sein. Der Grund, wieso Rooney das alles kritisiert, ist, dass es den Büchern eine politische Kraft nimmt: Auch wenn ein Buch voll mit subversiver marxistischer Theorie ist, ist es von einer realpolitischen Welt entfernt; wegen seiner Rolle als Ware innerhalb des Buchmarktes.

Wie wir uns in einer Welt fühlen, wie gut es uns geht, ist oft vom Besitz von Dingen abhängig. Wie also funktionieren zwischenmenschliche Beziehungen, die nicht auf einer «notion of buying and selling» basieren sollten?

Mit einem feministischen Mindset hat Rooney gelernt, dass die unabhängige Frau das Endziel ist, aber nun sagt sie «I don’t believe that anymore. I don’t believe in the Idea of independent people», weil wir eben gemeinsam in einer Welt, in Strukturen sitzen.

Das ist die eine Ebene: dass wir das Leben, das wir haben, nur wegen anderen Leuten haben. Und die Ebene, auf die Rooney in ihren Romanen fokussiert, ist reingezoomt: zwischen zwei, vielleicht drei, vier Menschen.

«You’re always a combination from the influence of others.»

Laut Rooney liegt hier genau die Macht der Romane begraben: wir wissen am Ende ihrer Bücher nicht nur, dass es Strukturen gibt, die unser Leben und unsere Beziehungen beeinflussen, sondern wir fühlen und verstehen es – durch ihre Protagonist*innen, die wir kurzzeitig dabei begleiten, wie sie einander im Leben und in gegebenen Strukturen begegnen.

Weiter könnten wir uns fragen, ob Rooney vielleicht auch deshalb politisch schreibt, weil ihre Bücher Bestseller-Romane sind, die wir auch an einem Kiosk finden können. Weil sie nicht nur in Literaturhäusern und schicken Buchhandlungen Raum kriegen. Weil es keine akademischen Theoriebücher sind, sondern Romane, die uns emotional catchen können.

Mal eben richtig den Kapitalismus fühlen gehn.

Anmerkung

Ihr neues Buch Beautiful World, Where Are You erscheint am 7. September 2021 auf Englisch.

Quellen

Sally Rooney Interview: Writing with Marxism. Youtube: Louisiana Channel. (26. Februar 2019)

Sally Rooney. Normal People. Faber And Faber Ltd. (2018)

über die Autor*in

Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Sibylle Berg wird oft als eine Person abgetan, die nix positiv sehen kann, no feelings involved, kühl, cool, bisschen beängstigend, von vielen als unsympathisch bezeichnet, weil sie they wahrscheinlich einfach nicht genau fassen können. Voll okay, dass das so ist, machen wir hier doch mal bisschen weiter mit der Unfassbarkeit. Hier gehts um «Wie halte ich das nur alles aus? Fragen Sie Frau Sibylle»: eine Sammlung, ein Best Of von theys (jeweils etwa dreiseitigen) Kolumnen, die auch auf spiegel.de nachlesbar sind.

weiter ...Denn Berg hat die Feelings und zwar solche, mit denen wir nicht alle gerechnet haben. Da gibts die Frage, wie mensch weiterleben soll, wenn die Person, die man liebt, stirbt und Sätze über das entfremdete Gefühl während den ersten zehn Minuten einer Wanderung. Wir können Anti Alles sein und trotzdem lieben. Widersprüche aushalten, ihr kennt es.

Verblödet die Jugend immer mehr?

Ich stelle euch jetzt also drei von insgesamt 43 Kolumnen vor, die in diesem Buch nachzulesen sind. Die erste widmet sich wohl allen jungen Millenials und Gen Z Kids, allen die zwischen Erwachsen- und Kindsein am rumwuseln sind. Jenen, die lieber zu Hause «unwichtiges Wissen nachschlagen» als «in Bibliotheken Hustenanfälle zu bekommen.»

Berg erzählt zu Beginn von einem Wissenschaftler, der sagt, dass die Jugend immer dümmer wird. Berg sagt dann auch, dass er es doch eigentlich wissen sollte, er ist ja eben Wissenschaftler. Aber Berg widerspricht ihm, denn für they sind die Jugendlichen «die einzige Bevölkerungsgruppe» der they «ungebremste Dummheit gestatte.» Wir sollen den Kids mehr zutrauen und sie aber auch einfach mal in Ruhe lassen.

«Ich erlebe die Jugend heute als ausserordentlich reizend. Eigentlich wie immer. Es gibt ein paar Schwachköpfe, einige aggressive Randalierer» aber auch: «die Jugend heute ist meinem Empfinden nach politischer als früher, weil sie sich schnell informieren und verabreden kann.» Berg schreibt, dass they «jugendliche Jungs» mag, die in den Bussen nicht wissen, wo sie ihre grossen Füsse hinstecken sollen und junge Leute, die immer wieder ihre Meinung ändern.

Laut Berg sollen die Alten, die die Welt den Jungen immer bisschen kaputter hinterlassen, ruhig sein. «Wer die Dummheit der Jugend beklagt, kann selber nicht wahnsinnig intelligent sein, denn er hat vergessen, wie es sich anfühlte, dieses Jungsein mit dem Gefühl, die Welt sei zu gross für einen, und man wollte alles, nur nie, nie so alt werden, wie die Alten in ihren dämlichen Anzügen.»

Muss man unbedingt jemanden lieben?

Zugegebenermassen beginnt auch diese Kolumne damit, dass Berg eine Meinung einer Person darlegt (die Autorin Christiane Rösinger findet, dass Liebe in unserer Gesellschaft zu wichtig, ja sogar fast zur neuen Religion wird) und they dieser Meinung dann widerspricht. Berg macht uns erstmal klar, in welcher Realität wir uns befinden: Im Kapitalismus können wir alle die ganze Zeit auf verschiedenste Weisen unsere Meinung kundtun, aber «die Welt, um es einfach zu sagen, doesn’t give a shit. Sie macht weiter mit dem, was sie am besten kann: sich einstellen auf den kompletten Ruin durch die Menschen, die auf ihr herumspringen.»

Laut Berg ist die Liebe das Einzige, was uns im Kapitalismus noch retten kann. Und an den Punkt kommt they wie folgt:

Berg findet das Streben nach Unabhängigkeit und individueller Freiheit, die von keinem Mitmenschen genommen werden darf, veraltet. Permanente Selbstverwirklichung ist für they in den Achtzigern trendy gewesen und mittlerweile «sollten wir verstanden haben, dass einem eine Karriere keine kalten Lappen auf die Stirn legt, wenn man krank ist.»

So ist alles ausser der Liebe überbewertet. Sie macht, dass sich Menschen in Mitten eines «kapitalistischen geschwürhaften Systems», das nicht unbedingt darauf zählt, dass Menschen gut und lieb zueinander sind, umeinander kümmern.

«Es hilft keiner Sau, wenn wir uns alle das letzte Gefühl, das uns retten könnte, abgewöhnen.» Bisschen love rules, bisschen kollektive Verantwortung.

Ist es eigentlich noch cool, in die Provence zu reisen?

Die letzte der drei Kolumnen ist zynisch und wundervoll. Sie beginnt mit dem Satz «es ist zweifelsfrei sehr wichtig, ein cooles Leben zu führen, wenn man schon kein gutes hinbekommt.» Als uncool bezeichnet Berg das Reisen. Denn «der moderne Mensch bleibt umweltschonend zu Hause und entwickelt in seiner Urlaubszeit Projekte. Der etwas uncoolere Mensch macht Rafting-Touren oder paddelt mit einer Popgruppe durch die Mecklenburger Seenplatte. Der Rest verreist.»

Erst ist es die Provence, dann wenn wir älter sind, ist es die Toskana. Eine Ode an privilegierte Leute, die in nur etwas wärmeren Ländern den Minimalismus suchen gehen.

In der Provence fällt das Licht dann im besten Fall gelb auf blaue Fensterläden und auf den Lavendel. Immer ist es Lavendel und «aus putzigen Häusern purzeln Menschen in weissen Leinen.» Die Leute haben alle gewobene Körbe, mit denen gehen sie dann auf den Markt und vor den schön sanierten Bauernhäuser steht ein Stuhl, auf dem wie zufällig ein Leinentuch darüber geworfen wurde. Alles ganz entspannt. Sie brettern mit dem Jeep durch die Felder.

«Scharen weissgekleideter Menschen fahren zum Winzer: dekantieren, schnüffeln am Roten, am Weissen, o dieses Bukett, verdrehen die Augen. Was für ein Theater, um besoffen zu werden! O Provence, du Ballenberg Frankreichs. Diese Sucht einfaches Leben nachzuspielen.»

Nächstes Jahr gehts dann in die Toskana und habt einen schönen Sommer.

Anmerkung

So stands schon einmal in einem Beitrag über Sibylle Berg (weiter unten im Feed) geschrieben: In Bergs Instagrambio stehen die Pronomen they/them, auf Bergs Webseite steht non-binär und es wird das weibliche Pronomen verwendet, ich bin verwirrt, das ist erfreulich und okay, ich verwende hier they.

Quelle